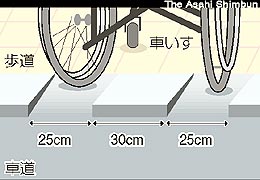

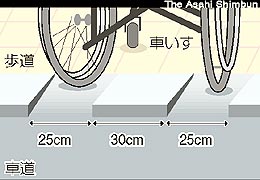

車いすのタイヤの間隔に合わせた勾配のある2本の溝

新聞切り抜き帖

2003年2月7日(金)朝日新聞 夕刊

車道と歩道の段差、車いすと視覚障害者「共存」模索

交差点難所、溝掘り解消

車いす「楽々」、視覚障害者も安全

交差点での歩道と車道の段差は、車いすの人には難敵だが、つえを使う視覚障害者にとっては境目を知る大事な印――。埼玉県熊谷市は、こんな二律背反の問題に一つの答えを出した。それは、車いすのタイヤの間隔に合わせた勾配(こうばい)のある2本の溝。両者の声を参考に実験を重ね、市内2カ所の交差点に設置した。

車いすのタイヤの間隔に合わせた勾配のある2本の溝

車道と歩道の段差については、年明けに国土交通省が出したガイドラインでも「望ましい縁端構造について検討し、決定する」とされ、今のところ「全国標準」と呼べるモデルはない。

熊谷市では、車いすで生活する人から「横断歩道を渡り切っても、車道から歩道に上がるときの段差がつらい」という声が多く寄せられ、都市計画課を中心に対応を話し合ってきた。

横断歩道の出入りの段差に溝を作る発想は昨春、同課の職員が思いついた。職員自らノミと金づちで市内の交差点に2本の溝を掘り込んだ。車いす利用者に通ってもらうと、「これはいい」と喜ばれた。

このため同課は溝の深さや幅を変えた複数の模型を用意。昨年7〜12月、車いす利用者と熊谷盲学校の卒業生ら延べ約20人の協力を得て実験を繰り返した。この結果、幅25センチの溝2本を、30センチ間隔で並行に設置する形状なら、車いすがスムーズに登れ、視覚障害者も溝の存在を認識しやすいことがわかったという。同市は04年までに28カ所の交差点で同様の改造をするという。

国土交通省「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会」座長の久保田尚・埼玉大助教授によると、従来の取り組みは、段差をできるだけ小さくするか、全体をスロープにし、その角度で調整しようという発想だったという。

久保田助教授は「これまでは両者の希望を両立しようという取り組みがなかった。熊谷市の手法は単純だが、誰も思いつかなかった方法で、まさにコロンブスの卵的発想だ。将来的には全国標準にもなりうる」と話している。 (16:05)

僕がこの話をすごいなと思ったのは、「同課の職員が思いついた」発想を、「職員自らノミと金づちで」試してみて「車いす利用者と熊谷盲学校の卒業生ら延べ約20人の協力を得て実験を繰り返した」というところにある。〈1〉アイデア(みんなで知恵を絞る)と〈2〉実行力(とにかくやってみる)と〈3〉当事者を巻き込んだ話し合い、この3つがこれからの社会を変えていく「三種の神器」ですね。